カードの表示が出来たので、カードをめくるところまで作ります。

まずはカードをシャッフルします。

シャッフルの方法は、ポーカーと同じ方法で行います。

「Memory.h」を開き、プロトタイプ宣言とシャッフル回数の定数を追加します。

//前方参照 class Card; class Memory { public: Memory(); ~Memory(); void Initialize(); void Shuffle(); void DrawCard(Engine *pEngine); private: const int ADJUST_X; //中央に転送するための調整用X座標 const int ADJUST_Y; //中央に転送するための調整用Y座標 const int SHUFFLE; //シャッフル回数 //カードクラス配列用ポインタ Card *m_pCard; }; |

「Memory.cpp」を開き、コンストラクタ関数で定数の初期値を設定します。

Memory::Memory()

: ADJUST_X(60)

, ADJUST_Y(120)

, SHUFFLE(2000)

, m_pCard(NULL)

{

}

|

「Initialize関数」の下に「Shuffle関数」の本体を追加します。

※プロトタイプ宣言の順番と同じように本体も書きましょう。

void Memory::Shuffle()

{

const int CARD_MAX = Card::SUIT * Card::NUMBER;

int idx1;

int idx2;

Card work;

for (int i = 0; i < SHUFFLE; i++) {

idx1 = rand() % CARD_MAX;

idx2 = rand() % CARD_MAX;

work = m_pCard[idx1];

m_pCard[idx1] = m_pCard[idx2];

m_pCard[idx2] = work;

}

}

|

「SceneGame.cpp」を開き、「Start関数」でMemoryクラスの「Shuffle関数」を呼び出しましょう。

//============================================================================= // シーンの実行時に1度だけ呼び出される開始処理関数 //============================================================================= void SceneGame::Start() { m_pEngine->AddTexture(TEXTURE_TRUMP); m_memory.Initialize(); m_memory.Shuffle(); } |

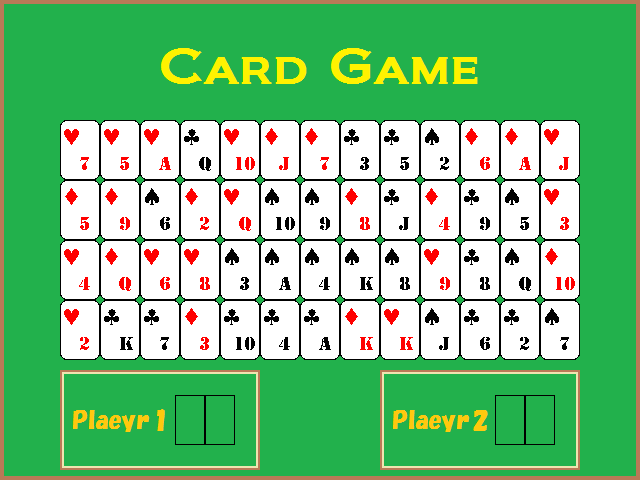

実行して確認しましょう。

<実行結果 クライアント領域のみ>

シャッフル出来ているようです。

カードが表になったままでは、神経衰弱は出来ません。

カードを裏返しておき、クリックしたら表になるようにしましょう。

まずは「Card.h」を開き、カードクラスに色々追加します。

class Card {

public:

static const int SUIT;

static const int NUMBER;

static const int SMALL_CARD_WIDTH; //小さいカードの幅

static const int SMALL_CARD_HEIGHT; //小さいカードの高さ

Card();

void Set(const int number, const int suit, const bool bFaceUp);

void Draw(Engine *pEngine, const int destX, const int destY);

void FaceUp();

void FaceDown();

bool IsFaceUp() const;

private:

static const int SMALL_CARD_X; //小さいカードの左座標

static const int SMALL_CARD_Y; //小さいカードの上座標

static const int SMALL_BACK_X; //小さいカード裏の左座標

static const int SMALL_BACK_Y; //小さいカード裏の上座標

int m_number;

int m_suit;

bool m_bFaceUp; //表フラグ

RECT m_sour;

RECT m_dest;

};

|

まず、「表フラグ」を追加しました。

値がtrueであれば「表」、falseであれば「裏」になります。

また、「裏」のカードの転送元座標用の定数も追加しました。

「Set関数」に引数を1つ追加し、初期状態が表か裏か選べるようにしています。

さらに、新しいメンバ関数を3つ追加しています。

カードを「表」にする「FaceUp関数」、「裏」にする「FaceDown関数」、「表」かどうか調べる「IsFaceUp関数」です。

これらの変更に伴い「Card.cpp」も色々変更します。

まず、static定数の初期値を代入します。

const int Card::SUIT = 4;

const int Card::NUMBER = 13;

const int Card::SMALL_CARD_WIDTH = 40;

const int Card::SMALL_CARD_HEIGHT = 60;

const int Card::SMALL_CARD_X = 0;

const int Card::SMALL_CARD_Y = 750;

const int Card::SMALL_BACK_X = 0;

const int Card::SMALL_BACK_Y = 990;

|

「Set関数」の引数を追加し、内容も追加します。

void Card::Set(const int number, const int suit, const bool bFaceUp) { m_number = number; m_suit = suit; m_bFaceUp = bFaceUp; } |

「Draw関数」の下に3つのメンバ関数の本体を追加します。

void Card::FaceUp()

{

m_bFaceUp = true;

}

void Card::FaceDown()

{

m_bFaceUp = false;

}

bool Card::IsFaceUp() const

{

return m_bFaceUp;

}

|

「Memory.cpp」を開き、「Initialize関数」に引数を追加します。

void Memory::Initialize()

{

m_pCard = new Card[Card::SUIT * Card::NUMBER];

for (int i = 0; i < Card::SUIT; i++) {

for (int j = 0; j < Card::NUMBER; j++) {

m_pCard[i * Card::NUMBER + j].Set(j + 1, i, false);

}

}

}

|

falseを渡すので、最初は「伏せてある」状態になります。

とは言え、今はまだ「伏せてある」状態にはなりません。

「Card.cpp」の「Draw関数」を変更します。

void Card::Draw(Engine *pEngine, const int destX, const int destY)

{

if (m_bFaceUp) {

SetRect(&m_sour,

SMALL_CARD_X + (m_number - 1) * SMALL_CARD_WIDTH,

SMALL_CARD_Y + m_suit * SMALL_CARD_HEIGHT,

SMALL_CARD_X + (m_number - 1) * SMALL_CARD_WIDTH + SMALL_CARD_WIDTH,

SMALL_CARD_Y + m_suit * SMALL_CARD_HEIGHT + SMALL_CARD_HEIGHT

);

}

else {

SetRect(&m_sour,

SMALL_BACK_X,

SMALL_BACK_Y,

SMALL_BACK_X + SMALL_CARD_WIDTH,

SMALL_BACK_Y + SMALL_CARD_HEIGHT);

}

SetRect(&m_dest,

destX,

destY,

destX + SMALL_CARD_WIDTH,

destY + SMALL_CARD_HEIGHT);

pEngine->Blt(&m_dest, TEXTURE_TRUMP, &m_sour);

}

|

「表フラグ」がfalseの時は「裏」を表示するようにしました。

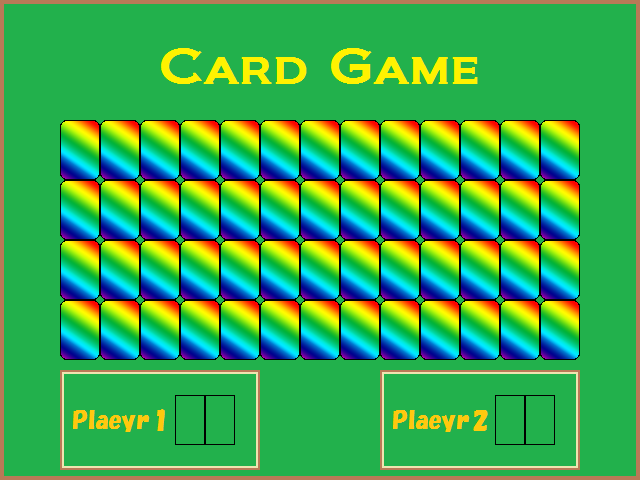

実行して確認してみましょう。

<実行結果 クライアント領域のみ>

出来ました!

次は選択したカードを「表」にします。

マウスのボタン入力や座標の取得は「SceneGame.cpp」で行い、実際に「表」にするのは「Memory.cpp」で行います。

先に、マウス関係の処理を追加しますので「SceneGame.cpp」の「Update関数」にコードを追加します。

//=============================================================================

// シーンの実行時に繰り返し呼び出される更新処理関数

//=============================================================================

void SceneGame::Update()

{

if (m_pEngine->GetMouseButtonSync(DIK_LBUTTON)) {

POINT point = m_pEngine->GetMousePosition();

}

}

|

「Memory.h」を開き、メンバ関数を1つと定数を追加します。

//前方参照 class Card; class Memory { public: Memory(); ~Memory(); void Initialize(); void Shuffle(); void FaceUp(const POINT &refPoint); void DrawCard(Engine *pEngine); private: const int ADJUST_X; //中央に転送するための調整用X座標 const int ADJUST_Y; //中央に転送するための調整用Y座標 const int SHUFFLE; //シャッフル回数 const int RIGHT_LIMIT; //領域判定用の右端 const int BOTTOM_LIMIT; //領域判定用の下端 //カードクラス配列用ポインタ Card *m_pCard; }; |

「FaceUp関数」はクリック座標の参照を受け取り、カードを「表」にする関数です。

「Memory.cpp」を開き、コンストラクタ関数で定数の初期値を設定します。

Memory::Memory()

: ADJUST_X(60)

, ADJUST_Y(120)

, SHUFFLE(2000)

, RIGHT_LIMIT(ADJUST_X + Card::NUMBER * Card::SMALL_CARD_WIDTH)

, BOTTOM_LIMIT(ADJUST_Y + Card::SUIT * Card::SMALL_CARD_HEIGHT)

, m_pCard(NULL)

{

}

|

どちらも計算式が長いので、定数にしてまとめました。

次に「Memory.cpp」の「Shuffle関数」の下に「FaceUp関数」の本体を追加します。

void Memory::FaceUp(const POINT &refPoint)

{

if (refPoint.x >= ADJUST_X && refPoint.x < RIGHT_LIMIT && refPoint.y >= ADJUST_Y && refPoint.y < BOTTOM_LIMIT) {

POINT idx;

idx.x = (refPoint.x - ADJUST_X) / Card::SMALL_CARD_WIDTH;

idx.y = (refPoint.y - ADJUST_Y) / Card::SMALL_CARD_HEIGHT;

int index = idx.y * Card::NUMBER + idx.x;

if (!m_pCard[index].IsFaceUp()) {

m_pCard[index].FaceUp();

}

}

}

|

受け取った座標が、カードが並べられている範囲内にあるかどうか調べます。

範囲内であれば、2次元配列の座標に変換します。

さらに扱いやすいように、1次元配列の座標に変換します。

該当するカードが「裏」の場合、「表」に変更します。

最後に「SceneGame.cpp」を開き、「Update関数」でMemory.cppの「FaceUp関数」を呼び出します。

//============================================================================= // シーンの実行時に繰り返し呼び出される更新処理関数 //============================================================================= void SceneGame::Update() { if (m_pEngine->GetMouseButtonSync(DIK_LBUTTON)) { POINT point = m_pEngine->GetMousePosition(); m_memory.FaceUp(point); } } |

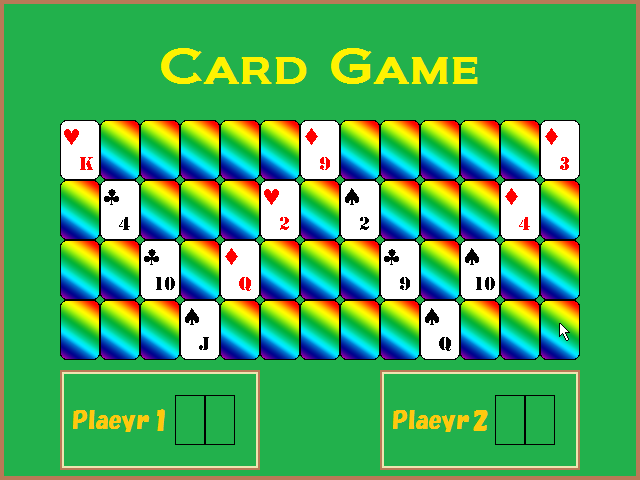

実行してみましょう。

<実行結果 クライアント領域のみ>

クリックした箇所が「表」になればOKです。