今回は「選択法」とか「セレクションソート」と呼ばれる方法で、並べ替えを行ってみます。

最初に考え方を説明しますので、次のアニメーションを良く見てください。

※3周目以降は割愛しています。

前回の方法と違って、比較する2つの要素が隣り合っていません。

最初の1周は0番目の値とそれ以降の値をすべて比較しています。

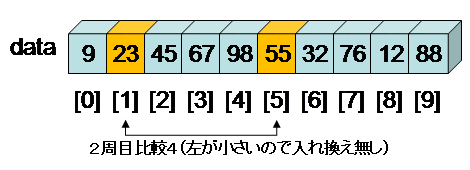

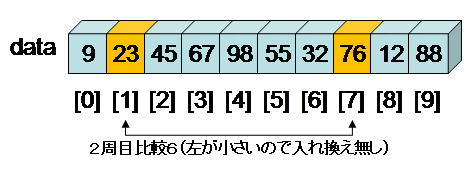

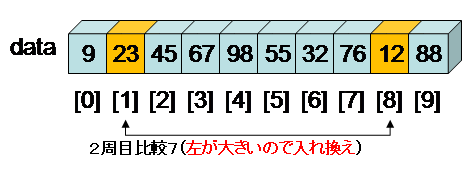

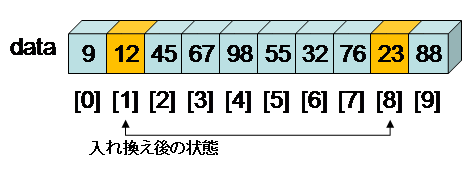

2周目は1番目の値とそれ以降の値を比較しています。

3周目は2番目の値とそれ以降の値、4周目は3番目の値とそれ以降を・・・

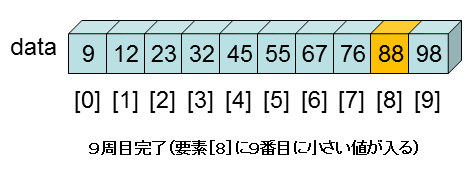

最後の9周目は8番目の値とそれ以降の値を比較します。

それぞれ、基準となる要素(1周目は0番目)の値と比較する値の大小を調べ、基準となる要素の値の方が大きい場合に入れ換えが行われます。

次は図を1枚ずつ見ていきます。

初期状態です。

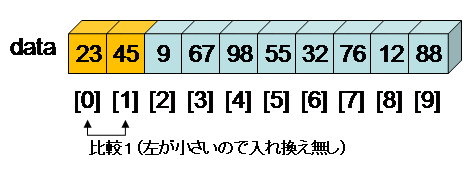

まずは基準となる要素を0番目として、基準の右隣(1番目)と比較します。

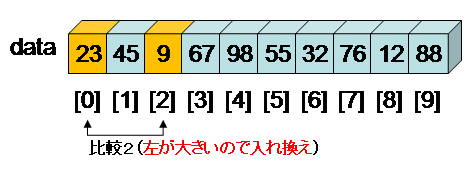

基準はそのままで、比較対象を右へずらし比較します。

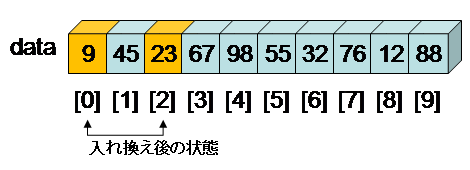

基準となる値の方が大きい場合、入れ換えを行います。

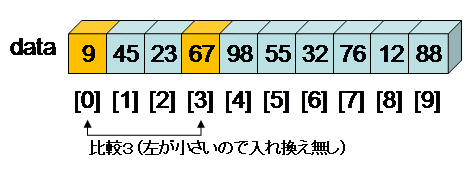

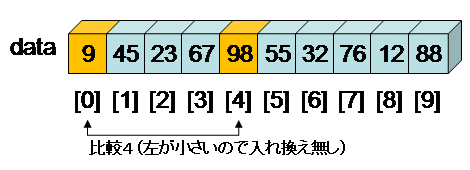

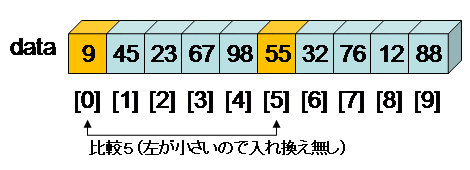

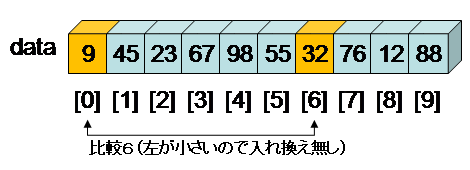

さらに比較対象を右にずらし比較します。

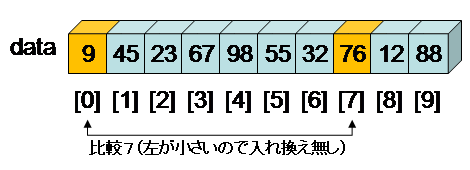

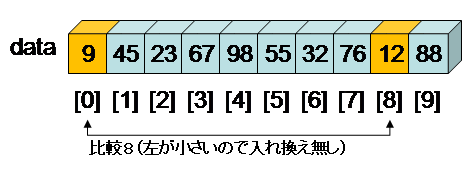

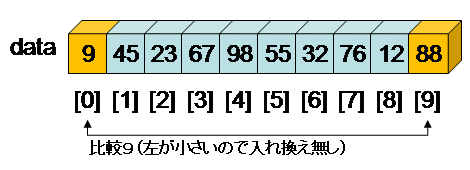

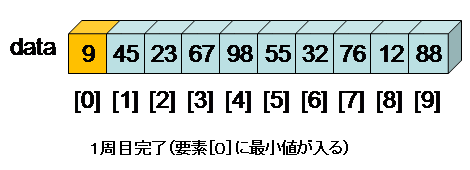

最後に9番目の要素と比較して1周目が完了です。

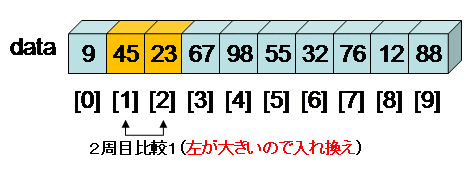

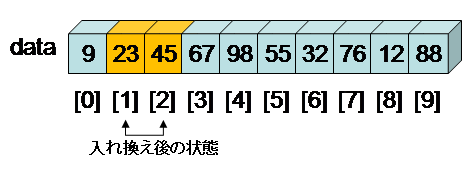

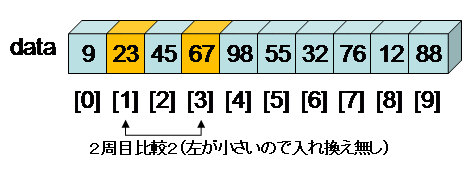

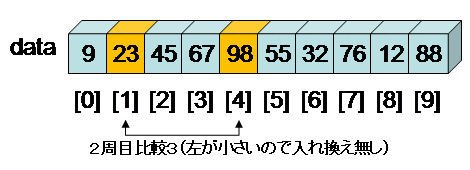

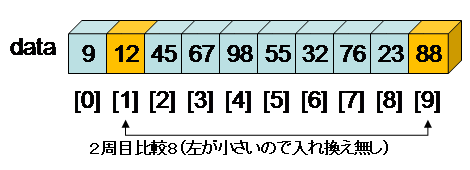

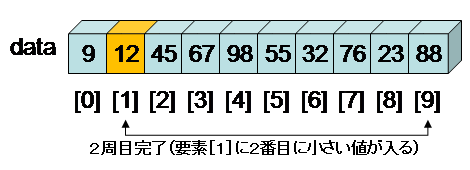

2周目は基準を1番目にずらし、比較は基準の右隣から開始します。

最後に9番目の要素と比較して2周目が完了です。

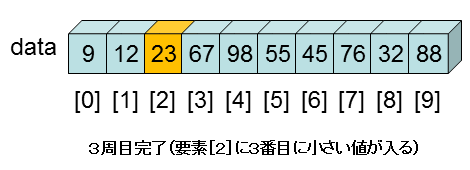

3週目は2番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

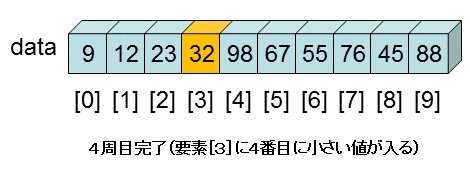

4週目は3番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

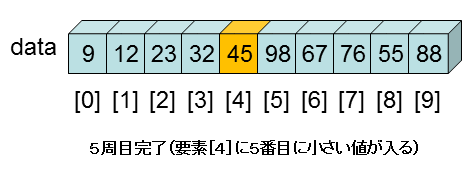

5週目は4番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

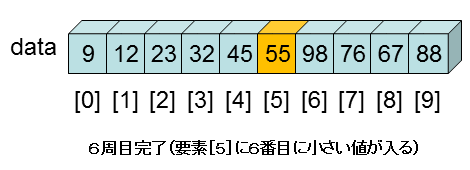

6週目は5番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

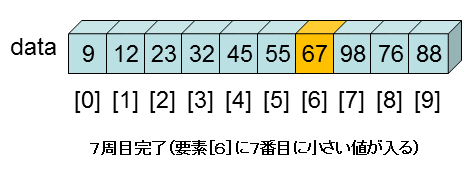

7週目は6番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

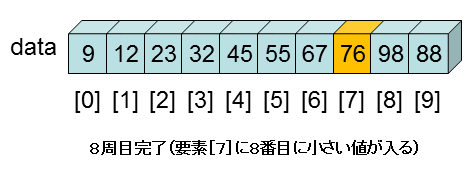

8週目は7番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

9週目は8番目の要素を基準として、基準の右隣から9番目まで比較します。

この時点で一番大きな数が右端(9番目)に入っていますので、これで終わりです。

今回のソートのポイントは以下の通りです。

| 周目 | 基準 | 比較対象 |

|---|---|---|

| 1周目 | 0番目 | 1〜9番目 |

| 2周目 | 1番目 | 2〜9番目 |

| 3周目 | 2番目 | 3〜9番目 |

| 4周目 | 3番目 | 4〜9番目 |

| 5周目 | 4番目 | 5〜9番目 |

| 6周目 | 5番目 | 6〜9番目 |

| 7周目 | 6番目 | 7〜9番目 |

| 8周目 | 7番目 | 8〜9番目 |

| 9周目 | 8番目 | 9番目 |

1.基準は0から1ずつ増えています。

2.比較対象は基準+1から9まで変化します。

3.基準の方が大きければ入れ換えを行います。

ポイント1と2は二重ループで作成できそうです。

では、↓のプログラムを元に作成してみましょう。

<sample program 069-00>

#include <stdio.h>

#define COUNT 10

int main(void)

{

int data[COUNT] = { 23, 45, 9, 67, 98, 55, 32, 76, 12, 88 };

int i;

int j;

int work;

/* ここにプログラムを追加 */

for (i = 0; i < COUNT; i++) {

printf("data[%d] = %d\n", i, data[i]);

}

return 0;

}

|

<実行結果>

data[0] = 9 data[1] = 12 data[2] = 23 data[3] = 32 data[4] = 45 data[5] = 55 data[6] = 67 data[7] = 76 data[8] = 88 data[9] = 98 続行するには何かキーを押してください・・・

解答例です。

<sample program 069-01>

#include <stdio.h>

#define COUNT 10

int main(void)

{

int data[COUNT] = { 23, 45, 9, 67, 98, 55, 32, 76, 12, 88 };

int i;

int j;

int work;

for (i = 0; i < COUNT - 1; i++) {

for (j = i + 1; j < COUNT; j++) {

if (data[i] > data[j]) {

work = data[i];

data[i] = data[j];

data[j] = work;

}

}

}

for (i = 0; i < COUNT; i++) {

printf("data[%d] = %d\n", i, data[i]);

}

return 0;

} |

<実行結果>

data[0] = 9 data[1] = 12 data[2] = 23 data[3] = 32 data[4] = 45 data[5] = 55 data[6] = 67 data[7] = 76 data[8] = 88 data[9] = 98 続行するには何かキーを押してください・・・

基準は0から8まで変化しますので、

for (i=0; i<COUNT-1; i++) {

}

|

↑のループで実現できます。

基準が1増える間に比較対象は基準+1から9まで変化しますから、

for (i=0; i<COUNT-1; i++) {

for (j=i+1; j<COUNT; j++) {

}

}

|

内側に基準+1から始まるループを入れれば完成です。

前回に引き続きソートのプログラムを作成しましたが、他にもソートの実現方法は沢山あります。

比較的考え方が簡単な2種類のソートを紹介しましたが、色々調べて他の方法も試してください。

ちなみに小さい順に並べ替えることを昇順ソート、大きい順だと降順ソートと言います。