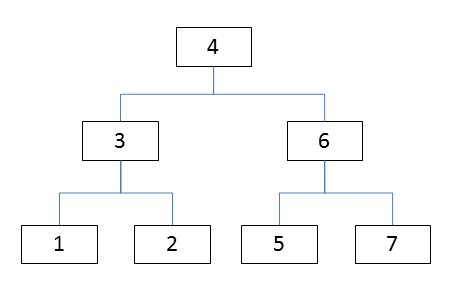

二分木の図

二分木とは木構造の1つです。

データが格納される場所をノード(節)と言い、データをつないでいる線をブランチ(枝)と言います。

その中でも1つのノードに0から2個のノードがつながっている構造を二分木構造と言います。

あるノードを基準にして、左にあるノードは基準の値よりも小さく、右にあるノードは基準よりも大きい値が入っています。

図にすると↓のようになります。

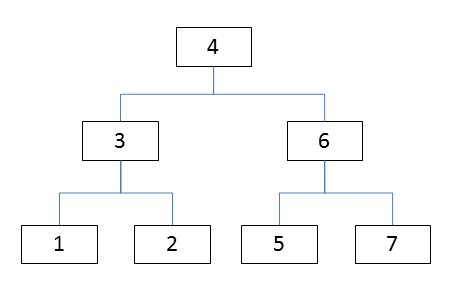

二分木の図

setはこの二分木構造を提供するコンテナです。

二分木の特徴を書きます。

・添え字によるアクセスは不可 (イテレータによるアクセスは可) ・insert関数によってデータを追加する ・値(キー)による大小関係を保持しているので、 イテレータで全データにアクセスした場合、 ソートされた状態になっている。 |

実際にサンプルを作ってみましょう。

乱数を10個生成し、setに格納してデータを確認するプログラムを作ります。

<sample program cpp021-01>

#include <iostream>

#include <set>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

int main()

{

srand((unsigned int)time(NULL));

std::set<int> setData;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

setData.insert(rand() % 100);

}

std::set<int>::iterator it;

for (it = setData.begin(); it != setData.end(); it++) {

std::cout << *it << " ";

}

std::cout << std::endl;

return 0;

}

|

<実行結果>

10 17 26 44 47 50 62 66 73 77 続行するには何かキーを押してください・・・

格納したデータが昇順に並んでいるのが分かります。

この構造の利点は「データの検索が早い」という点でしょう。

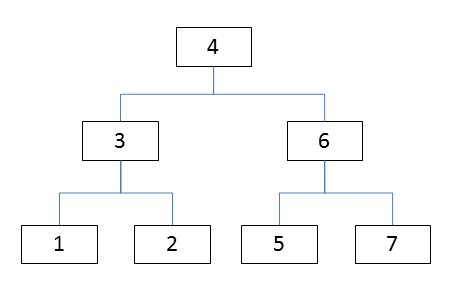

なぜそう言えるのか、もう一度図を見てみます。

二分木の図

この状態で、5があるかどうか探索を始めます。

最初に比較するデータは一番上にある4です。

5の方が大きいので、右のノードを調べます。

次に比較するデータは6です。

5の方が小さいので、左のノードを調べます。

ここで見つかりました。

比較回数は3回です。

C言語編でやった「二分探索」と同じ考え方ですね。

1つ注意点がありますので、何度か実行してデータの数をよく見てください。

たまに9個しか表示されない事がありませんか?

上のプログラムの乱数の幅を狭めて確かめてみましょう。

<sample program cpp021-02>

#include <iostream>

#include <set>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

int main()

{

srand((unsigned int)time(NULL));

std::set<int> setData;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

setData.insert(rand() % 10);

}

std::set<int>::iterator it;

for (it = setData.begin(); it != setData.end(); it++) {

std::cout << *it << " ";

}

std::cout << std::endl;

return 0;

}

|

<実行結果>

0 1 2 5 6 7 9 続行するには何かキーを押してください・・・

10個のデータを格納したはずですが、7個しか表示されていません・・・

実はsetは重複したデータを格納できないのです。

短いプログラムで試してみましょう。

<sample program cpp021-03>

#include <iostream>

#include <set>

int main()

{

std::set<int> setData;

setData.insert(5);

setData.insert(5);

std::cout << setData.size() << std::endl;

return 0;

}

|

<実行結果>

1 続行するには何かキーを押してください・・・

2つ値を格納したはずですが、データの個数は1つとなっています。

格納できたのか、格納できなかったのか調べる方法があります。

insert関数は戻り値を返していますので、それを調べます。

ただ、戻り値は特殊な型でpair(ペア)と呼ばれる形で戻されます。

先にpairについて説明しましょう。

pairというのは2つのデータをセットにして格納できる仕組みです。

2つのデータ型はテンプレートで指定し、1つ目のデータはfirst、2つ目のデータはsecondと言う名前でアクセス出来ます。

例を書きます。

<sample program cpp021-04>

#include <iostream>

#include <set>

int main()

{

std::pair<int, double> data;

data.first = 13;

data.second = 25.3;

std::cout << "first = " << data.first << std::endl;

std::cout << "second = " << data.second << std::endl;

return 0;

}

|

<実行結果>

13 25.3 続行するには何かキーを押してください・・・

では、insert関数の戻り値を調べましょう。

insert関数の戻り値は「イテレータとbool」のペアで返されます。

そこで、↓のようなペアを作ります。

std::pair<std::set<int>::iterator, bool> |

これを型として実体を作り、戻り値を受け取ります。

secondがtrueの場合格納OKで、falseの場合格納出来なかったと言う事になります。

<sample program cpp021-05>

#include <iostream>

#include <set>

int main()

{

std::set<int> setData;

std::pair<std::set<int>::iterator, bool> result;

result = setData.insert(5);

if (result.second) {

std::cout << "OK" << std::endl;

}

else {

std::cout << "NG" << std::endl;

}

result = setData.insert(5);

if (result.second) {

std::cout << "OK" << std::endl;

}

else {

std::cout << "NG" << std::endl;

}

return 0;

}

|

<実行結果>

OK NG 続行するには何かキーを押してください・・・

1回目は「"OK"」と表示されましたが、2回目に同じ値を入れると「"NG"」と表示されました。

もう1つfind関数を使って、格納する前に同じデータがあるかどうか調べる方法もあります。

find関数は探したいデータを引数で渡すと、データのある場所(イテレータ)を返します。

データが無かった場合、最後のデータの次のイテレータ「.end()」を返します。

とりあえず、サンプルを作ってみましょう。

<sample program cpp021-05>

#include <iostream>

#include <set>

int main()

{

std::set<int> setData;

setData.insert(5);

if (setData.find(5) != setData.end()) {

std::cout << "Find" << std::endl;

}

else {

std::cout << "Not Found" << std::endl;

setData.insert(5);

}

return 0;

}

|

<実行結果>

Find 続行するには何かキーを押してください・・・

find関数の戻り値と「setData.end()」を比較する事であったかどうか分かります。

無かった場合だけ、値を格納するようにすれば良いのです。

最後に、setは重複データを格納出来ませんが、multisetであれば重複データも格納出来ます。

試したい方はご自身でサンプルを作ってみてください。